наткнулся на ссылку на форумы photrio (бывший apug) D-23 vs Pyro в обсуждении конечно же путают пиро и пирокат… но… но это не важно, я про другое.

с пиро я никогда не работал, так что ничего не могу о нем сказать, а вот пирокат… пирокат мой любимый яд )

В теме все сходятся в том, что правильно экспонированная и проявленная пленка что в пирокате, что в D-23 будет выглядеть одинаково… мой же опыт говорит что разница между этими проявителями драматическая.

сперва очевидное: между проявителями разница в ступень по чувствительности, D-23 — роняет чувствительность где-то на ступень, а пирокат дает почти «честное значение»… ту есть много аспектов, но говоря о правильно экспонированном все почему-то забывают об этом.

и второй момент который, как раз, проводит границу между фотографами и художниками: D-23 и пирокат по разному относятся к теням и светам… фотографам важно получить нужный контраст в средних тонах и при минимуме усидчивости его можно получить на «любой» пленке.

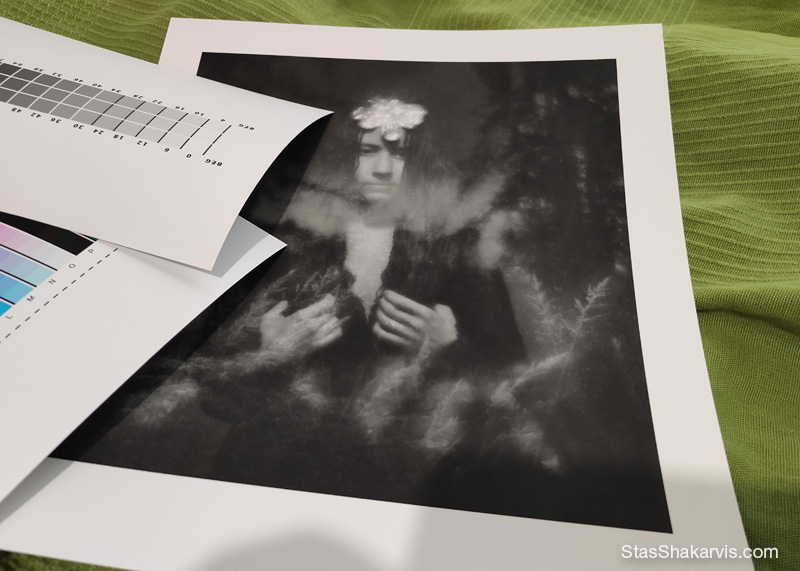

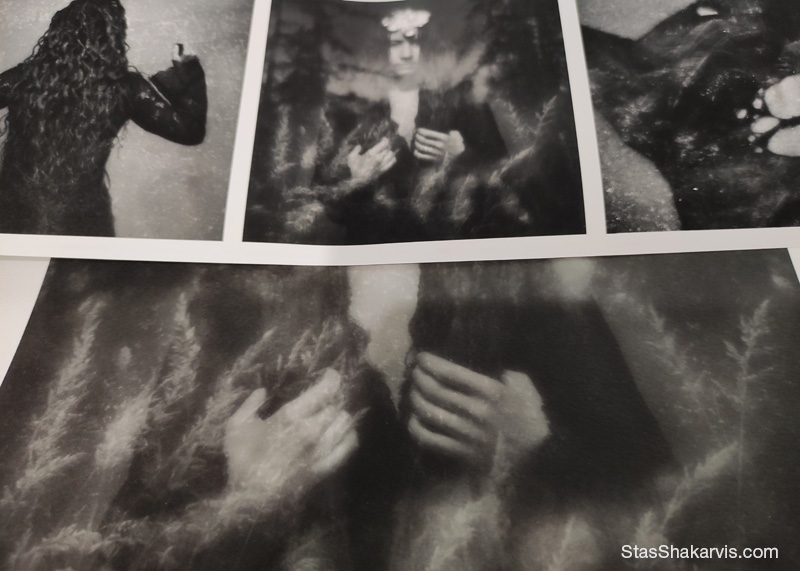

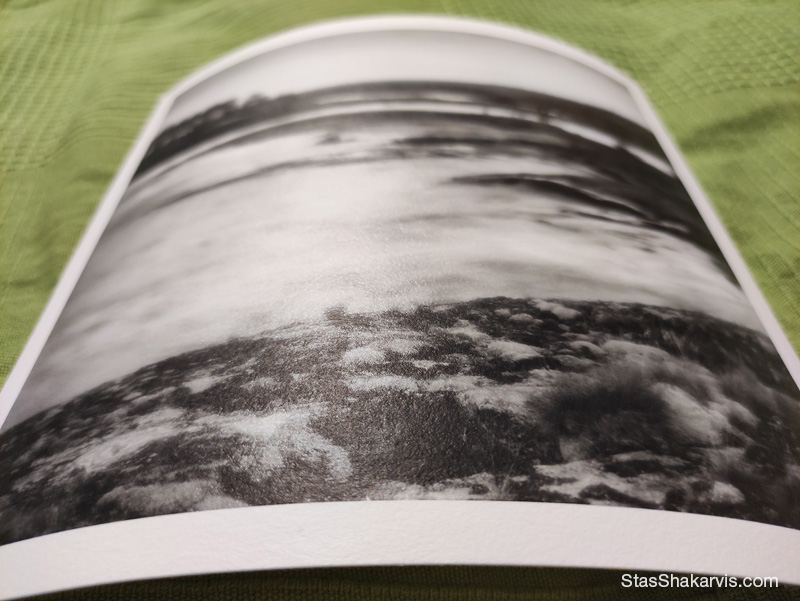

Меня, как художника, волнует как будут выглядеть света и тени… ну вы видели мои картинки и знаете что кроме светов и теней в них ничего нет :) считайте это почти шуткой…

у пироката очень интересный баланс между компрессией светов и теней — за что его и любят: при хороших средних тонах мы не получаем глухих теней и пробитых светов и при желании можем их маскировать/запечатать … собственно за то-же любят и родинал за свое, ролиналовское, отличного от пирокатовского, отношения к светам и теням.

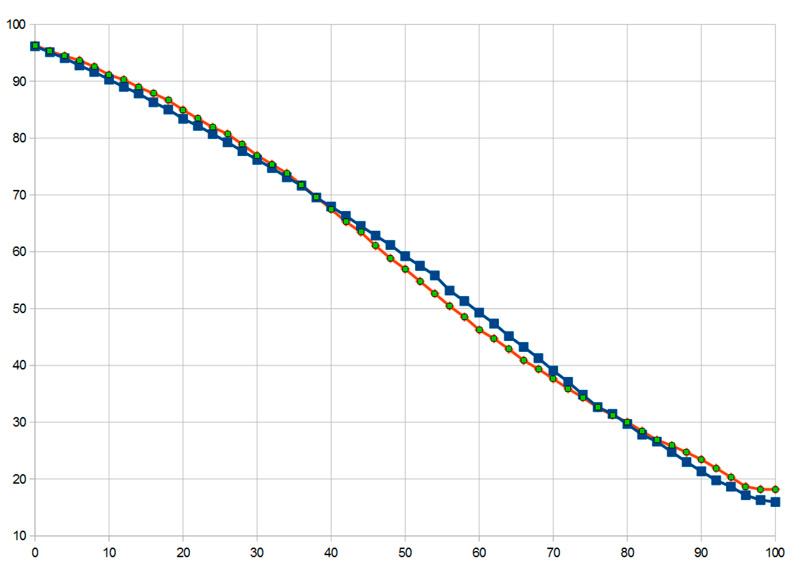

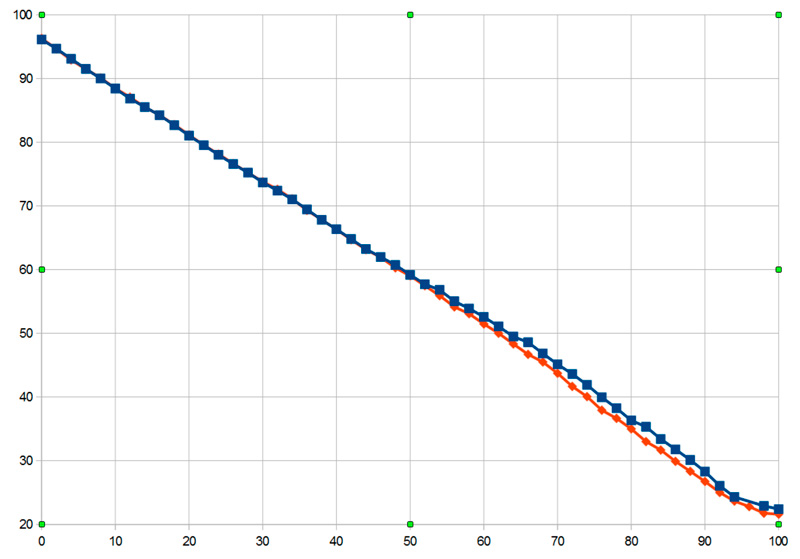

Д-23 (без добавки щелочи или буферизации) дает очень хороший контраст в тенях, сильно лучше чем контраст в тенях у проката или родинала, но света делает плоскими, контраст в светах драматически падает, понятно что в сравнении с другими проявителями. В пейзаже с небом это может быть костылем против выбитых светов. но например в портрете (белого человека), мы можем потерять градации на лице.

собственно, за это отношение к светам, я и не любил Д-23 на пленках общего назначения, и полюбил заново в современном мире когда значительная часть пленок на которые я снимаю оказалась фототехническими, пленками с неестественно задранным контрастом в светах. Если мы согласны пожертвовать чувствительностью в обмен на градации, то фототехническую пленку имеет смысл проявлять в D-23 сперва определив чувствительность по теням а потом разбавлением проявителя добиться приемлемых светов.

дисклеймер:

в этой заметке я пишу о приемлемом, желаемом, любимом или не любимом — то есть зависимом от

моих хотений и ожиданий… в ваших руках и вашем восприятии все это может оказаться немного по другому, например как у фотографов на photrio, которые не видят разницы между проявителями, кроме разницы в зерне.

если вас устраивает ваша фотохимия и результат полученный с ее помощью или вы не видите разницы между разными вариантами обработки то это так-же нормально, как и мой поиск идеальных теней/светов.

чего я не знаю: мне очень интересно но я так и не дошел до экспериментов, с каждым годом все меньше и меньше хочется экспериментировать и все больше и больше хочется просто быть… так вот я не знаю как ведет себя относительно светов проявитель Д-23 + щелочь… ну… какой-нибудь FX-1 или ещё что-то подобное, проявитель простой как пять копеек и рецептов должно быть море.