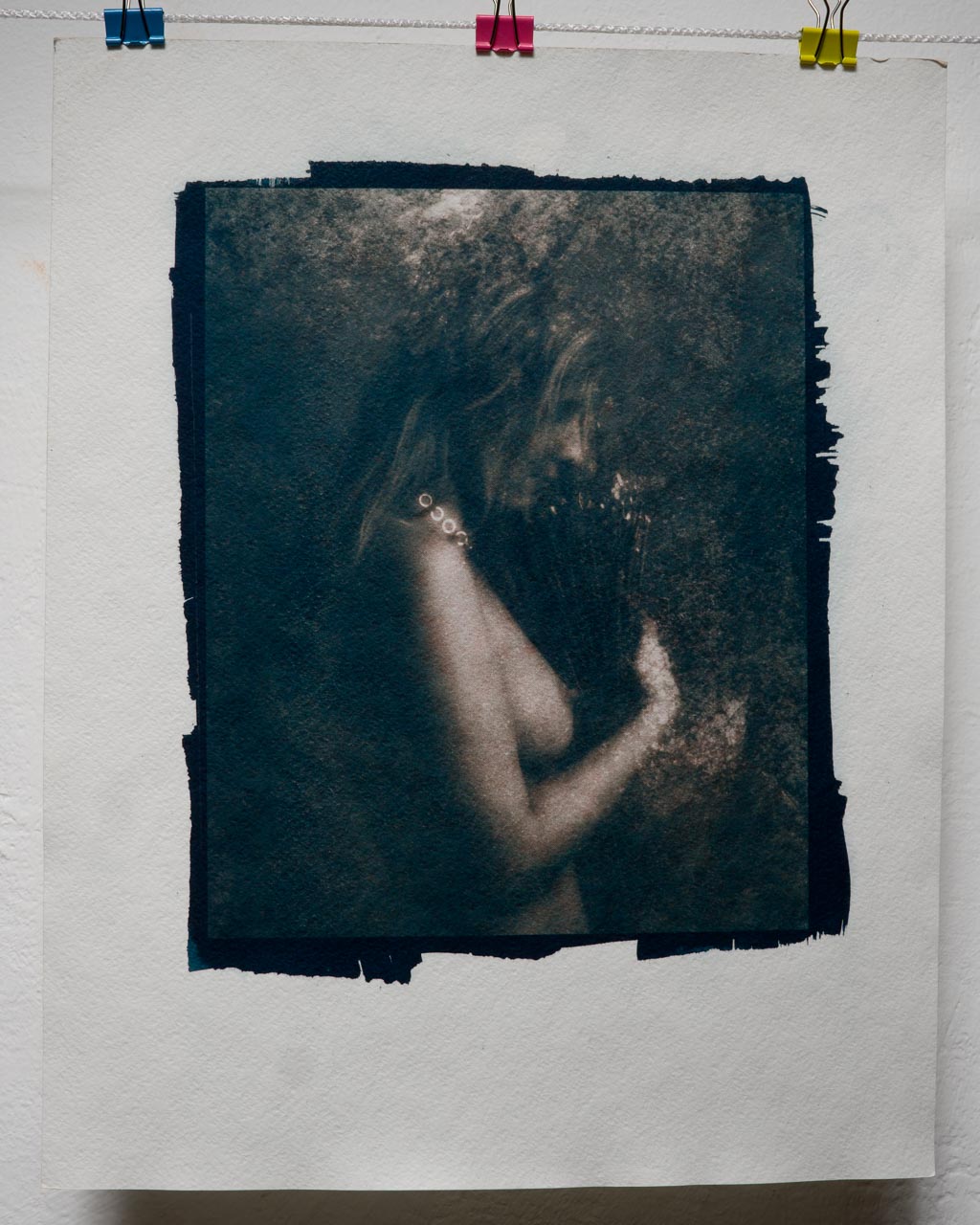

Иногда зрителю бывает сложно отличить «работу художника» от случайной мазни (случайного кадра, если это фотография) «простому» зрителю сложно с теми работами которые не мурчат и не лижут его руки шершавым языком. Обычно говоря о «работе» я употребляю такие термины как «осознанная работа», «работа над темой», «повторяемость результата» и т.д. эти термины понятны между нами авторами и нашими любимыми прикормленными (упс проговорился) зрителями … да мы и без этих слов понимаем, но как понять тем, кто к нам только что присоединился?

«Идея автора», это то что можно понять умом, идея может быть выражена в «компактном» авторском манифесте, или нет, но присутствует в поступках и словах автора по жизни. Авторская позиция может быть проявлена, как в классическом искусстве, так и в современном, например в перфомансе. Из авторской позиции следует повторяемость, не случайность, результата…*

Если зритель чуть боле начитан и/или на смотрен то он может увидеть место работы, место автора, в мировой культуре. Это место не обязательно должно быть каким-то великим и важным… просто понимание, что в своей работе автор развивает тему которую до него развивали […] бъет шурф который до него били деды и прадеды … вот такая аналогия с майнингом ;)

«Композиция» — наличие композиции работающей на раскрытие сюжета, в работах показывает, что эти работы не случайны… но у меня есть подозрение, что осознанно говорить и думать о композиции могут единицы, хотя трындеть о ней могут миллионы… думать о композиции это думать от работе сознания, это сложно… сложнее, чем быть начитанным, увидеть авторскую повторяемость или вычленить авторскую концепцию и из авторского бреда :) ну или просто принять-понять авторский манифест.

Все это не просто, не просто для чуткого человека, который привык воспринимать работы больше «сердцем» нежели умом, не художника и не искусствоведа… для зрителя, для зрителя с улицы, для зрителя не развитого но не мертвого душой. Такому зрителю я предлагаю такой способ оценки: если у автора есть внутренние, личные, «абстрактные лекала» по которым строятся его работы, если эти лекала прослеживаются в серии работ, прослеживаются на протяжении какого-то отрезка времени, то этот автор несомненно интересен… интересен если не вам то Богу.

Как увидеть эти лекала? так-же как мы видим все не проявленное: любовь, мерзость, математическую абстракцию… то есть почувствовать, почувствовать не используя слова некую общность в работах автора. Почувствовать ее подобие и отличие от того делают другие.

Я регулярно сталкиваюсь с вопросом, который меня вымораживает: где это снято, примирительно к пейзажам, я понимаю что можно ответить, но это будет предательство этих самых «внутренних лекал»… я отвечаю: мои картинки как-то сами зарождаются в камере, имея в виду что фактура менее важна чем думает вопрошающий. Ответ возможно грубый но единственно верный в данной ситуации и по реакции на этот ответ можно разделить вопрошавших на живых и мертвых.

* в фотографии красной нитью по авторской позиции проходит граница искусство или мусор, в смысле фоточка … если автор ничего из себя не представляет как личность, если ему нечего сказать то полученная картинка как бы хороша (красива, правильна или детальна) она не была искусством не является… она может быть товаром, историческим документом, карточкой памяти для автора и тех кто его любит, но не объектом искусства.

к сожалению понятие искусство не очень формализовано, под этим термином понимают разное искусствовед, чиновник от культуры, начитанная домохозяйка и домохозяйка начитанная детективами, художник два месяца назад научившийся рисовать и преподаватель ИЗО, производители и продавцы различной декоративно прикладной фигни (обжигали горшков, выжигатели по досочкам…) и так далее…

я предлагаю заменить не формализованное слово «искусство» на такоеже не формализованное слово «магия», в том плане что магия доступная человеку это манипуляции вниманием, и свойство искусства в манипуляции вниманием зрителя… об этом говорить примерно так-же сложно как и о композиции.

PS: нашел этот текст в черновиках, он датирован 25 января 2023, я помню как писал его но целостная картина, которая была во мне тогда, ушла. Публикую как есть. Этот текст продолжение «Это случайные кадры» от 16.11.2022