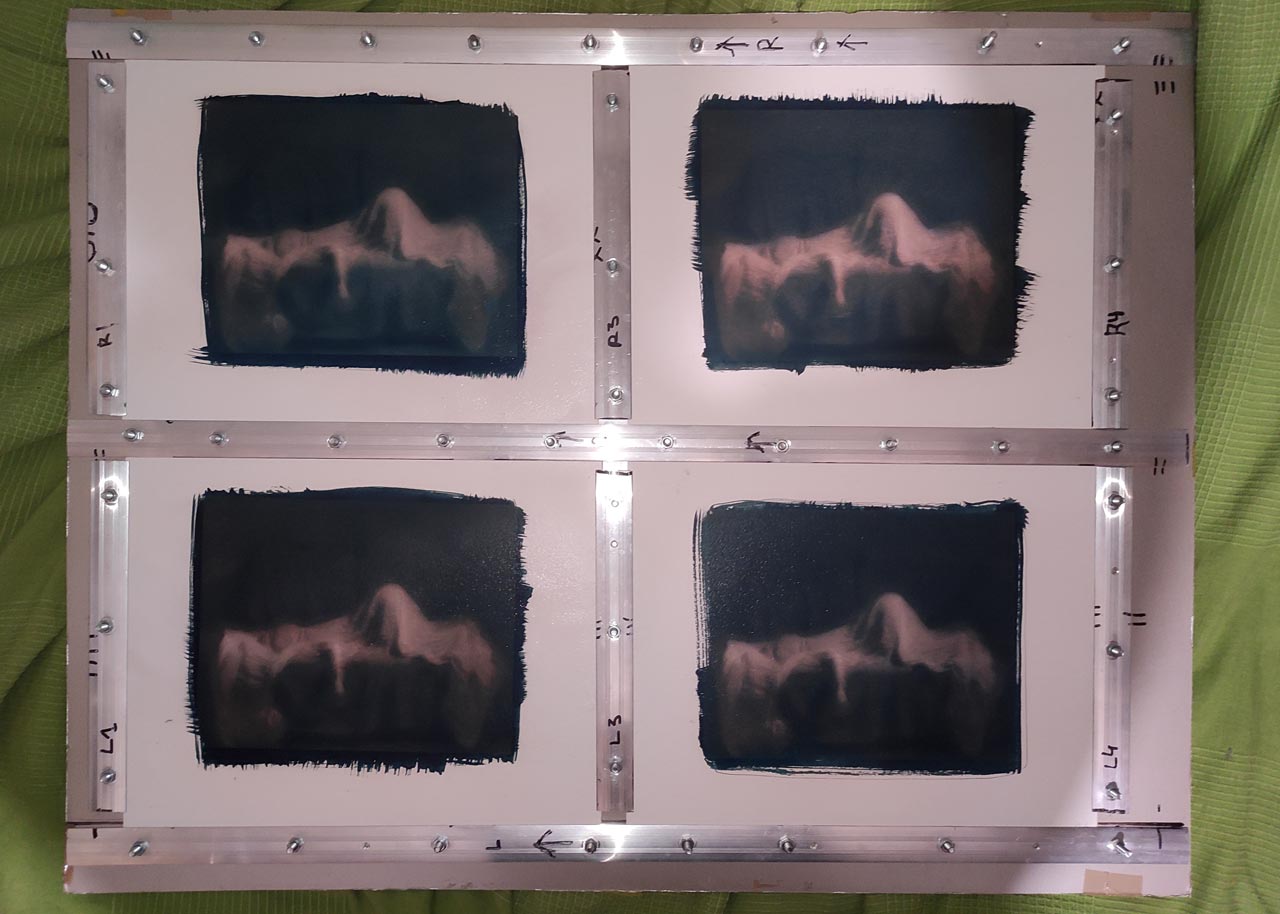

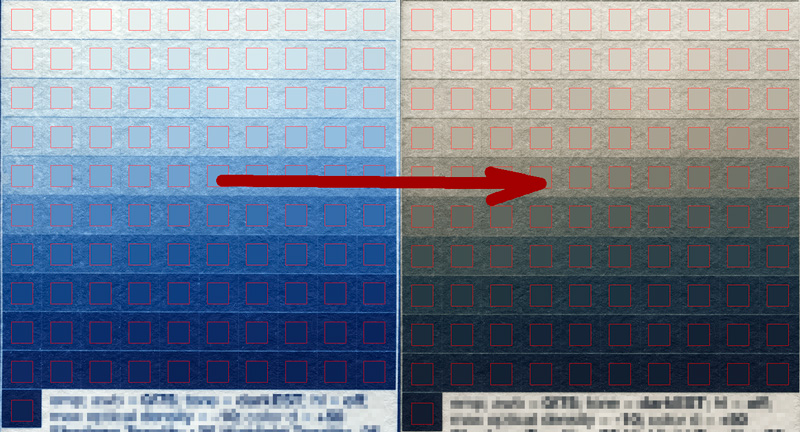

цианотипия, разное время тонирования отпечатка

зимой 2020/21 года я исследовал как влияет тонирование чаем после частичной отбелки на ХК цианотипии, используя скриптик ChartThrob… ну результаты были такие: высветлением света средние тона чуть плотнее, тени как есть.

в 2023 году был предложен такой рецепт тонирования цианотипии:

1. источник полифеонлов (чай, кофе, корни, травы, танин, пирокатехин)

2. щелочь или буфер, в простейшем варианте сода, или куда вас заведет [мета]химическая фантазия

3. перепись водорода.

принцип действия тонера: на берлинской лазури под действием перекиси окисляется все что может и если результат окисления не растворимый и окрашенный то растет оптическая оптическая отпечатка… то есть это не только тонирование но и «усиление».

моя рецептура такая:

1. источник полифенолов

варианты:

100-50г растворимого кофе, зеленного чая, или другой растительной «ботвы» на литр воды

5-10г танина на литр воды

0,5-1г пирокатехина на литр воды

гидрохинон, пирогаллол и галловая кислота по моему не очень подходят для тонирования поскольку продукты их окисления оказываются растворимы, но возможно их можно добавить в пирокатехин для изменения цвета.

выбрать что-то одно: чай, танин или химию, от количества будет зависит скорость тонирования

2. 40г/л ацетата натрия

та самая щелочь, мне нравится ацетат натрия потому, что с ним раствор можно хранить ну и ещё по сумме нескольких соображений которые лень описывать. Количество не является строго установленным, вы можете брать хоть 5 г/л, хоть столовую ложку… но для воспроизводимости результатов я бы посоветовал брать всегда одинаковое количество

3. одна таблетка гидроперита на литр воды

если собираетесь тонирвать совсем мало можно брать и пол таблетки, скорость тонирования мало лимитируется количеством перекиси. Можно использовать и жидкую перекись водорода, но мне удобнее гидроперит.

настой полифенолов/танинов фильтрую, я фильтрую пару раз: через тряпочку, а потом через ватку, делаю это скорее из эстетических соображений, после растворяю в нем ацетат натрия, параллельно в маленьком чистом(!) стаканчике растворяю гидроперит, смешиваю сразу в кювете.

в моих руках время предварительно размоченной бумажки в тонере от 6 до 15 минут. тонирование идет стабильно и найдя устраивающее время можно потом работать по часам, после высыхания картинка становится чуть темнее, а цвет в светах может устаканиваться ещё пару дней, как мне кажется.

после тонирования в природном сырье надо очень хорошо промытарь отпечаток, я мою не меньше получаса в бегушей воде, но можно использовать несколько смен воды в обычно ванночке.

после тонирования тонер можно слить в бутылку и поставить в холодильник, наверное этот тот случай когда раствор стоит хранить в холодильнике, хотя вообще я считаю это дурью, тонер хранится довольно долго, но перед следующим тонированием, я бы рекомендовал его профильтровать от выпавшей мути и надо растворить в нем ещё одну таблетку гидроперита.

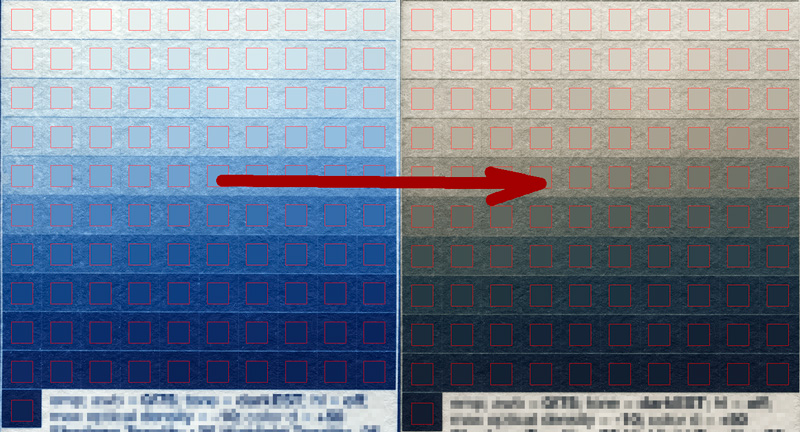

тонирование повышает оптические плотности, так что забыв отпечаток в тонере его может вообще «заволочь», ну и если вам нужны бриллиантовые света и есть хотя бы легкая вуаль то плотности в светах так же будут расти.

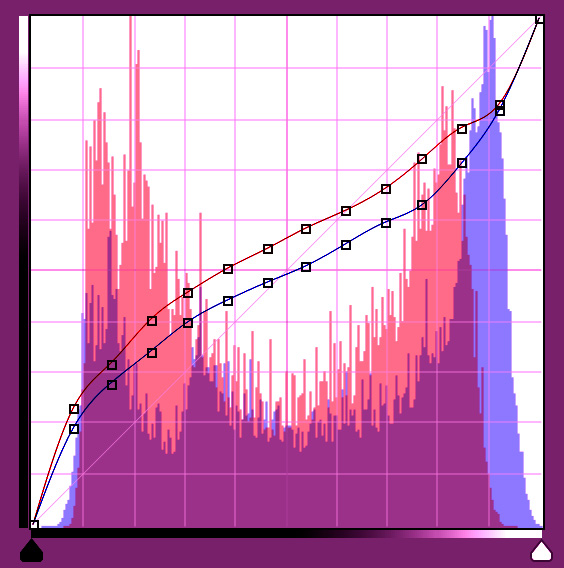

графики и размышления

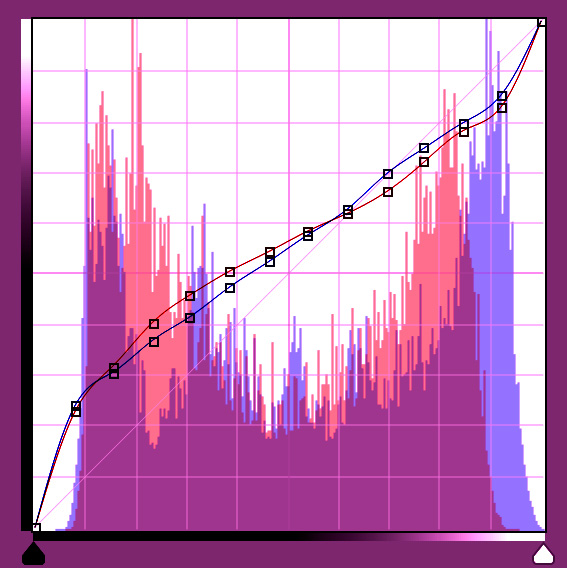

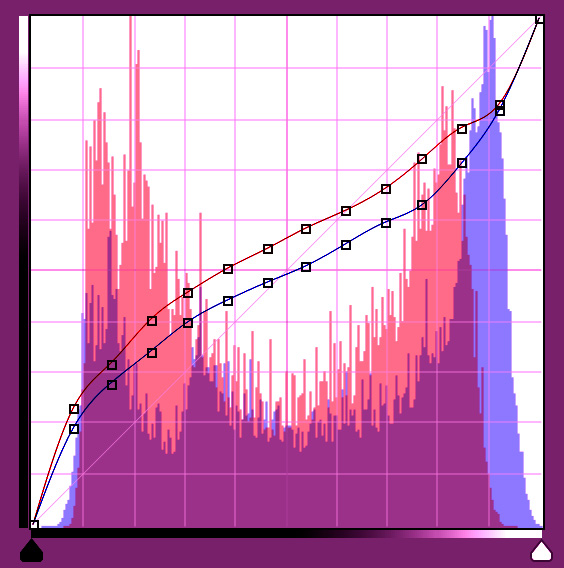

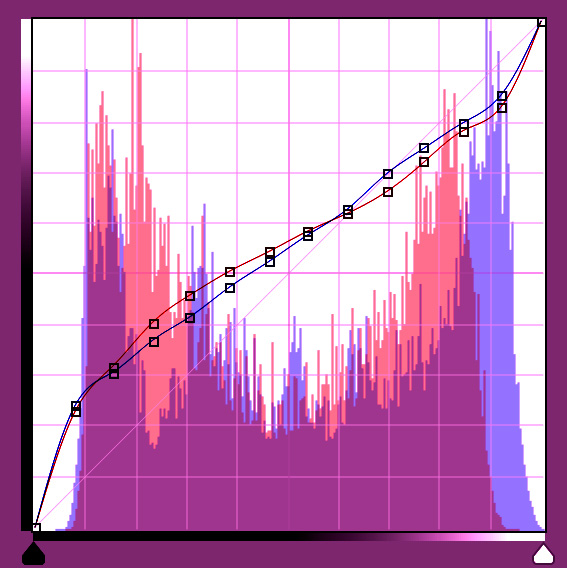

время экспозиции 11 минут, пример компенсационных кривых для чистой цианотипии и тонированного отпечатка.

кривая построенная по тонированному отпечатку с экспозицией 11 минут и чистая цианотипия но экспонированная 12 минут, то есть это тонирование для моих рук оказывается примерно похожим на увеличения времени экспонирования на минуту.

про чистоту: моя светлая (голубая!) кювета в которой я проявляю отпечатки цианотипии 2 (оксалатной) настолько пропиталась берлинской лазурью что та не очень то с нее отмывается, даже механически, и я слежу чтобы не налить в нее тонер, потмоу, что он будет расходоваться на тонирование кюветы. Кюветы же в которых происходит тонирован довольно сильно пачкаются так что их приходится мыть жидкостью для мытья посуды и тереть губкой…